SDGsとスマート技術関連の標準化教室を通じて持続可能な社会を担う人材を目指す! 中部大学ESDエコマネーチーム

「企業が注目しているSDGsとは何なのか知りたい」

「将来、人工知能やロボットに職を奪われないスキルをつけたい」

企業のニーズを知りたいという大学生や持続可能な人材になりたいという大学生はたくさんいます。今回は、SDGsの啓発活動を様々なところで行い、多岐に渡る地域貢献活動を行う中部大学ESDエコマネーチームの近松温志さん、細川泰誠さん、永田悠真さん、石上智裕さん、西田宗平さんにお話をうかがいました。

文:中部大学ESDエコマネーチーム

編集:学生の窓口編集部

学生主体の標準化教育

――標準化とは何ですか

近松さん:標準化 とは、一定のルール (標準)に従って、誰しもが利用できたり便利になれたりすることです。乾電池がどのメーカーの製品でも同じように使えたり、シャンプーだけギザギザがついていてリンスと違いが分かるようになっていたりするのは標準化されているからなのです。

――標準化教育の取り組みを教えてください

近松さん:私達は、標準化を用いた教育を実施しています。標準化にも色々種類があるのですが、チームで焦点を当てているのは国際標準です。毎年、国際標準の中から、注目されている社会課題に関連するものを選びます。そして、それを用いて、『標準を使う』『標準を作る』『標準を教える』の三つを主軸とした標準化教育を学生主体でしています。

標準を使う

統合マネジメントシステムでの進捗管理

近松さん:『標準を使う』では、ISO14001(環境マネジメントシステム)、ISO22301(事業継続マネジメントシステム)、ISO20121(イベントマネジメントシステム)の3つの国際標準を合わせた統合マネジメントシステム(統合MS)というマニュアルを作成しております。これを基に進捗管理することで確実な業務進行を可能にしています。

標準を作る

標準化教材開発

永田さん:『標準を作る』では、その年ごとで対象としている国際標準を基にした教材を開発しています。2019年度はリスクマネジメントの教材と食品安全マネジメントの教材を開発しました。2020年度は新型コロナウイルス流行に伴い、事業継続マネジメントの教材『会社を守ろうwithコロナ』を開発しました。 教材は全てホームページに無償公開しているので、ダウンロードすれば誰でも体験することができます。

教材の質担保:専門家との連携

細川さん:『教材開発において、経済産業省産業技術環境局基準認証政策課、日本規格協会、NACSと呼ばれる消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の3機関と連携しています。毎年、開発した教材を、標準化を総括する専門家の視点・規格の専門家の視点・消費者の専門家の視点から見てもらい、貴重なコメントをもらってます。今年は新型コロナウイルスの影響により、オンラインで対応していただきました。専門家のコメントを基に教材の改訂をし、3機関全てが満足のいく教材に仕上げることで、企業が使えるレベルまで教材の質を高めています。

標準を教える

自治体との連携

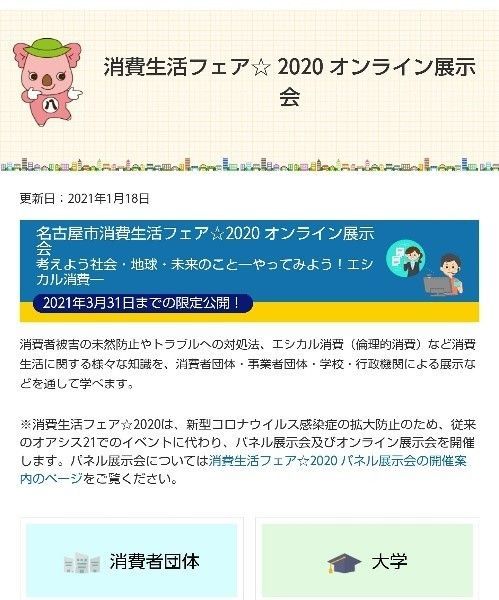

近松さん:『標準を教える』ではイベント等に出展し、教材実演を行っております。2019年度は愛知県、春日井市、日進市、名古屋市、刈谷市と連携したイベント出展及び運営をしました。2019年度は合計で14058名に標準化教室を開けました。2020年度は名古屋市との連携で、おうちで環境デーなごやにて活動報告をさせていただきました。また、名古屋市消費生活フェアにオンライン出展と無人出展を行いました。

名古屋市消費生活フェア

近松さん:中部大学ESDエコマネーチームは2017年よりESD推進の観点から名古屋市と連携をし、支援を受けています。その支援に対して、私達は名古屋及び周辺地域の市⺠の持続可能な消費に関する意識や行動の変化を促す提案をいます。

内容としては、持続可能な消費に焦点をあて、そのあり方を学生が学び、教材を開発し、高大連携を通じて若者の意識改革を行うこと、また名古屋市消費生活フェア等のイベント出展を通じて教材を実演することです。

そしてその名古屋市消費生活フェアに今年度はオンラインで出展しました。また、名古屋市消費生活フェアパネル展示会という無人出展もしました。自分達の出展を通じて、どうやってコロナ禍を乗り切るか、消費者として何が今できるかを考える機会になったのではないかと思います。

■無人出展のブース

■オンライン出展のブース

中高大連携

西田さん :教育機関との連携として、春日丘中学校・市邨高校・名古屋国際高校・愛知商業高校と連携授業を行っています。内容としては、その年度ごとの教材実演とエシカル消費の授業、SDGsの普及です。2020年度はコロナの影響で連携出来なかった学校もありましたが、春日丘中学校と市邨高校はオンラインで連携授業をしました。授業を通して、次世代を担う者達の力量に繋がったと感じています。

大学間連携

石上さん:大学間連携として、環境マネジメント全国学生大会に毎年出場しております。全国の大学のSDGsに関する活動をする団体が活動発表をする場であり、私は昨年度の第13回、今年度の第14回に参加させていただきました。自分達の改善点の発見や、活動の可能性を広げるためのヒントも多く、良い刺激になります。SDGsに着目した討論会も行われ、SDGsに対する多くの意見交換をすると同時に、同じ志を持つ仲間をつくる事が出来たように感じました。

産学連携

細川さん:産業団体との連携もしております。2019年は一般社団法人エコステージに参加している企業とエコステージ会員を対象にSDGsワークショップを実施しました。また、グリーン購入ネットワークにてSDGs標準化教材である「世界を救え〜save the world〜」の実演を行いました。日本青年会議所愛知ブロックとも連携を行い、同じ教材を用いてSDGsの研修をしました。自分達としても、企業が如何にSDGsに注目し、本業に活かそうとしているのかを知ることが出来ました。

2020年は刈谷青年会議所のHIKARIYAワークショップという刈谷市に住む小中学生を対象としたzoomを用いたオンラインのワークショップを行いました。難しいリスクマネジメントの教材を子どもたちにわかりやすく考えてもらい、充実した時間を過ごせました。

エコプロ

細川さん:エコプロとは国内最大級の環境・SDGsについての展示会のことです。その中で、3日間を通してリスクマネジメントと食品安全マネジメントの標準化教室を開催しました。結果、エコプロ全体で6,096名の方に標準化教育を実施することができました。自分達のブースに来た来場者の声や各出展者様の出展内容からSDGsへの世間の関心が高いことがひしひしと伝わってきました。

エコライフ・フェア

近松さん:新型コロナウイルスの流行によりイベント出展が出来なくなる中で、チーム初となるオンライン出展を試み、エコライフ・フェア2020onlineに出展しました。エコライフ・フェアは1990年以来、環境保全全般にわたる普及啓発活動として開催しているイベントです。出展内容として2020年度開発教材『会社を守ろうwithコロナ』の完全版と、4つの啓発動画を公開しました。

エコライフ・フェアが初のオンライン出展だったため不安もありましたが、多くの方に動画を再生していただきました。教材も活用していただけていたら嬉しいです。今後もこうしたオンラインイベントに参加し、時代に対応しながら持続可能な標準化人材育成に努めていきたいと考えています。

■エコライフ・フェア2020onlineのバーチャルブース

活動を通じて学んだこと

社会人基礎力 前に踏み出す力

細川さん:活動を通じて学び得たものとして社会人基礎力があります。学生主体で教材を完成させたことから主体性が、企業・主催者への連絡や規模の大きいチームをまとめてきたことから働きかけ力が、自治体や企業との交渉、各種イベントへの参加により実行力が身につきました。

社会人基礎力 考え抜く力

石上さん:教材の質を担保するために教材の改訂を一年かけてしたことから、課題発見力が身につきました。チームの方針、マニュアル、目的・目標・実施計画を策定し、それどおりに活動したことで計画力が確かなものになったとも感じております。教材を完全にゼロの状態から開発し、同様にして展示用のポスターや動画なども作成したことから創造力も高まりました。

社会人基礎力チームで働く力

近松さん:啓発活動や活動報告等でSNSでの発信を沢山しており、発信力が高まりました。チームメンバーそれぞれの意見や来場者の声を聴き、活動に反映してきたことから傾聴力も高まりました。

報連相の徹底から状況把握力、教材を多種多様な人に実演することで柔軟性が身につきました。統合MS監査の不適合は是正措置をとることで規律性の向上に繋げ、過度な業務にも逃げ出さないストレスコントロール力も身についたと言えるでしょう。

こうしてSDGsを用いた標準化教育から多くを伝え、多くを学びました。チームメンバーはこの学生団体で得た知識や経験を社会に出た時に活用しています。

標準化やSDGsといった内容は知らない人からしたら入りがたい事象かもしれません。しかし、多種多様な人たちと連携してきましたが、SDGsに対する関心はどこも高まっていました。まずは『知る』というところから始めてみましょう。

チームプロフィール

中部大学ESDエコマネーチーム

環境・社会・経済のサステナビリティの重要性を認識しながら、ESD(持続可能な開発目標のための教育)活動を行う学生団体。2009年に設立し、SDGsの分野の国際標準化に焦点をあてた教材開発や産学官民連携など、SDGs達成を目指して多岐に渡る活動を実施している。

『中部大学ESDエコマネーチーム 問い合わせ先』

chubu_esd_team@yahoo.co.jp

『連絡先』

〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200番地

中部大学 経営情報学部 伊藤佳世研究室

他のSDGs特集記事もチェック!