避難所体育館の換気について考える【岐阜聖徳学園大学 教育学部×看護学部】

換気実験を通して考えたSDGs

私たちのグループでは、新型コロナ感染症の流行を機に、自然災害発生時の避難所体育館の換気方法に関心を持ちました。教員を目指す教育学部の学生と、看護師を目指す看護学部の学生有志らで、地域の指定避難所となっている中学校体育館を舞台に繰り返し延べ5回の実験を行ない、効果的・効率的な換気方法について検討しました。

この取り組みは、SDGsの「3.すべての人に健康と福祉を」、「11.住み続けられるまちづくりを」、「13.気候変動に具体的な対策を」、「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を目指しています。

トピックス(1) 感染症と避難所

新型コロナウイルスへの基本的な対策として、密閉・密集・密接のいわゆる「3密」を避けることが求められます。しかし、自然災害発生時の避難所体育館は、一度に多くの人々が利用することになるため、密集や密接を避けることが難しくなります。だからこそ少なくとも密閉にはならないように、避難所体育館における効果的・効率的な換気方法を調べておくことがとても大切だと考えました。

また、もしも地震などによって停電になってしまうと、換気扇やサーキュレータなどを使った換気が行えません。こうした最悪の事態を想定して、避難所体育館における窓や扉の開閉パターンごとの換気効果を検討することにしました。

トピックス(2) 実験による換気方法の検討

自治体が指定避難所としている実際の中学校体育館で換気実験を行いました。換気実験では、窓や扉の開閉パターンごとに、スモークマシンを使って体育館に充満させた煙がどのように抜けていくのかを観測しました.また、開閉パターンごとに室内温度や室内風速、CO2濃度なども記録することで避難所としての快適さも検討しました。

実験の結果、季節や風の影響によって効率的・効果的な換気方法は異なることが分かりました。すべての窓や扉を開けると換気に必要な時間は短くなるが、気温低下が急激であったり、吹き込んでくる風によって体育館内のものが飛ばされてしまったりといった、各パターンについての長所・短所が分かりました。これからも実験を継続し、さまざまな状況に応じた換気方法を検討していく予定です。

トピックス(3)換気実験結果の地域還元

効果的・効率的な換気とは、ただ窓を開ければいいという単純なものではありませんでした。自然災害で被災した人たちが少しでも健康的な生活を送ることができるように、換気の役割と必要性を、実験を通じて強く感じるようになりました。

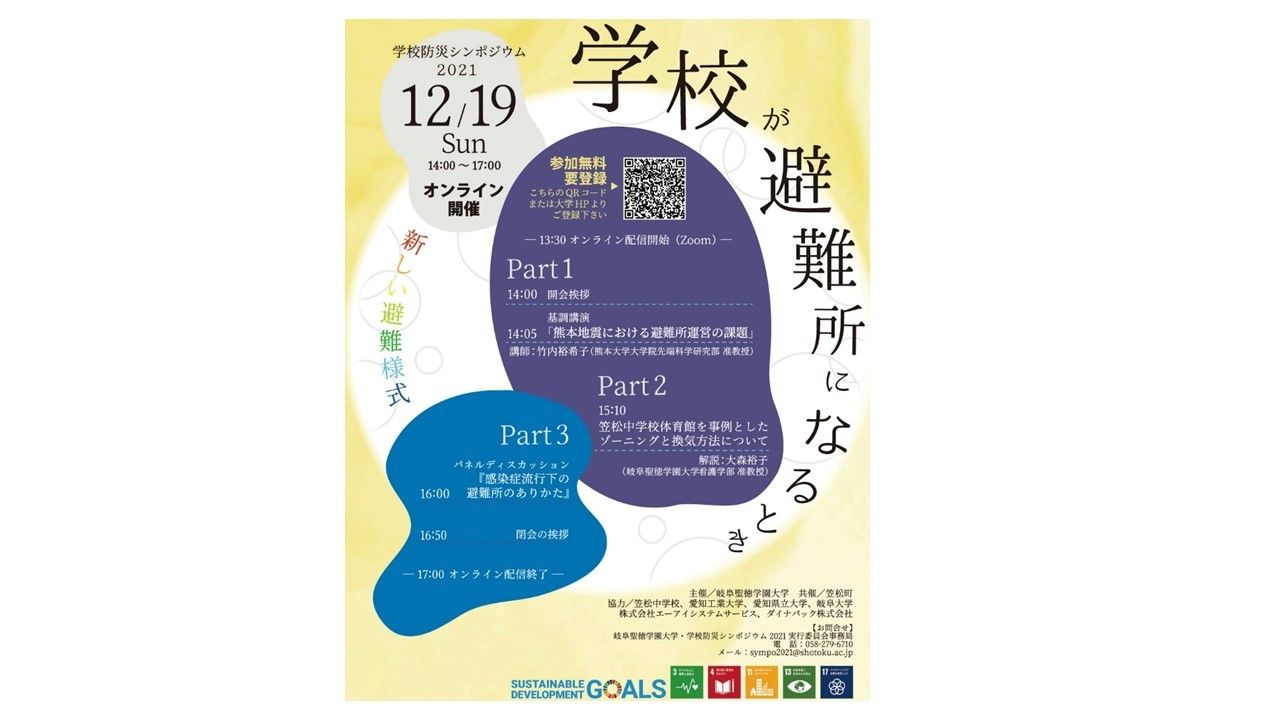

実験結果の一部は、学校・行政関係者、地域住民の方々を対象としたシンポジウム開催という形で広く発信しました。少しでも感染症流行下での避難所の在り方を伝えることができたと思います。さらに今後、地域住民の方々と共に換気実験を行ったり、避難所を開設したりするイベントを企画しています。こうして、地域住民の方々とも協力し、自然災害に対する脆弱性を克服し、持続可能なまちづくりを目指すための一助となれるよう取り組んでいます。

サークル紹介

これからの私たちとは

自然災害が発生すると多くの地域で学校が避難所となります。円滑な避難所運営には、学校と行政、住民との連携協力が必要不可欠です。この換気実験に参加した学生の多くは将来、学校教員となります。行政や住民との連携協力の推進や、生徒を中心とした地域防災イベントの企画などを通じて、子どもから発信する持続可能なまちづくりについても取り組んでいきたいと思っています。

メンバー紹介

岐阜聖徳学園大学 教育学部×看護学グループ学生代表 岩田拓巳

HP

他のSDGs特集記事もチェック!