編入と転入の違いとは?大学の編入学に必要な手続きや試験について

「大学に編入した」という人、少数派ではありますが会ったことはあるでしょうか。大学には「編入」「転入」といった制度があり、途中年次からでも入学することができます。

今回は大学での「編入」「転入」の違いから、実際の手続きや試験、編入のメリットデメリットまで解説。あわせて高校での「編入」「転入」の違いにも触れていきます。意外と知られていない意味の違いをこの機会にチェックしましょう!

▼目次

1.「編入」と「転入」の意味の違い

2.大学での「編入」と「転入」の違いとは

3.大学の編入学制度の実態は?

4.大学での編入学の手続きや試験について

5.大学の編入学のメリット・デメリット

6.高校での「編入」「転入」の違いとは

7.まとめ:編入学で学びの可能性を広げよう

▼こちらもチェック!

レジュメとはどういう意味? 大学生から生まれた外来語は他にも

「編入」と「転入」の意味の違い

はじめに、「編入」と「転入」という言葉の意味について簡単にご紹介しておきます。

既にできている組織の中に、途中から組み入れること。

【転入】

(他の土地や他の学校から)移ってくること。

転入の方は「AからBへ移る」というシンプルなイメージ。一方、編入の方は「組織の中に組み入れる」という意味合いです。

大学ではそれぞれが独自のカリキュラム編成をしているため、シンプルに「移ってくる」のは難しいことも多いでしょう。「途中から組み入れてもらう」の方がより現実に近い表現とも考えられます。

この意味をふまえて、実際の大学での「編入」と「転入」の違いについて見ていきましょう。

大学での「編入」と「転入」の違いとは

「編入」「転入」は、「編入学」「転入学」とも呼ばれます。実は、大学では「編入」と「転入」を区別するところと、区別しないところで対応が分かれています。ここでは両者を区別している大学の例をご紹介します。

(高校での使われ方については後述します。)

例えば、関東学園大学では次のように記載されています。

転入学:他大学に 2 年以上在籍した者で出身の大学において 60 単位以上修得した者(見込みを含む)を対象とした試験 (3 年次転入)

他大学に 1 年以上在学した者(見込みを含む)を対象とした試験 (2 年次転入)

(引用:関東学園大学 編入学・転入学制度)

上記によれば、編入は短大や専門学校、大学などを「卒業」した人が対象。転入は「他大学に在籍」した人が対象という違いがあります。

ソフトバンクグループ通信制大学のサイバー大学では、

(引用:ソフトバンクグループ通信制大学 サイバー大学「編入学と転入学の違いを教えてください」)

となっています。

こちらもほぼ同じと考えて良さそう。転入の方では短大や専門学校が含まれず、4年制大学から移ってくる人だけに絞られているのがポイントです。

ですが、今回の例のように編入と転入を明確に区分けしていない大学も多いことに注意しなければなりません。

文部科学省による「編入学」とは

編入(=編入学)に関しては、文部科学省のホームページにも、

と記載があります。

日本学生支援機構での「編入」「転入」の定義

『独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)』の「大学等の転入学に関する実態調査」では、次のように定義しています。

⇒学校種を同じくする他の学校からの入学

(例)4年制A大学2年次修了→4年制B大学2年次または3年次

(例)C短期大学1年次修了→D短期大学2年次

【編入学】

⇒学校種の異なる他の学校からの入学

(例)短期大学・高等専門学校卒業→4年制大学3年次

(引用:『独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)』「大学等の転入学に関する実態調査結果」)

大学での「編入」「転入」の違いまとめ

ここまでのポイントをまとめます。

短大などを「卒業」してから大学の途中年次へ入学すること

●転入(=転入学)

大学→別の大学、短大→別の短大など、同種の学校同士で移ること

ざっくりではありますが、このように違いを区別することができます。

ですが、冒頭で触れたとおり、編入と転入をあえて区別しない大学がとても多いのが実情です。具体的には「転入学」を設けず「編入学」制度のみが設けられているというパターンです。

ですから、編入と転入どちらを希望するにせよ、あまり線引きを意識せずに「編入学」の募集要項をよく確認することが大切なのです。

大学の編入学制度の実態は?

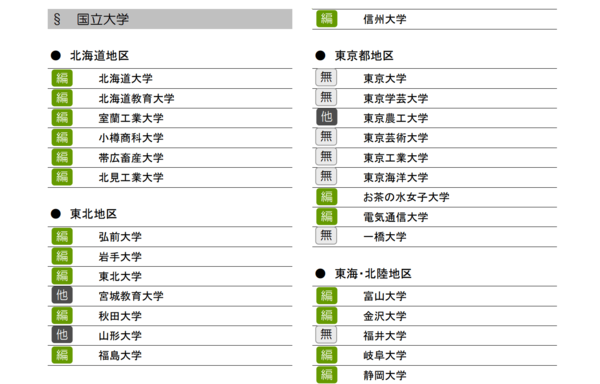

『独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)』の調査資料「転入学制度学校別一覧」によれば、かなり多くの大学が編入・転入を受け入れているようです。

データ参照元:『独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)』「転入学制度学校別一覧【大学等の転入学に関する実態調査】資料」

国立大学でも「編」マークがあり対応している大学と「他」マークになっており個別対応(志願者がいれば対応)、「無」マークでそもそも編入学できない大学で分かれていますね。

制度を設けていない大学もありますが、私立大学はもちろん、国公立大学も何らかの編入・転入に対応しているところが多いことがうかがえます。これから編入学を検討したい方にとっては嬉しいですね!

ちなみに上記は平成20年とやや古い情報にはなりますが、学生が増えて満員にならない限り、この傾向は続くと考えられます。

受け入れ制度がある大学では、3年次への編入というのがメインとなるケースが多いです。ただし2年次編入なども見受けられ、詳細は大学・学部によりさまざまです。

大学での編入学の手続きや試験について

ここからは、大学での編入学(転入も含む)の手続きや試験について解説します。

まずは募集要項をチェック

編入学の手続きについては詳細が大学により異なりますので、希望する大学の編入学募集要項を熟読することが大切です。募集要項は試験の3ヶ月ほど前から公式ホームページで公開され、それをもとに書類を用意して出願→試験を受けるという流れが一般的です。

では試験がいつなのかということですが、これも大学によりまちまちなのが難しいところ。募集要項が3月頃〜夏にかけて公開され、その2〜3ヶ月後に試験が行われるケースが多いようです。

一例として、筑波大学の編入学募集要項がこちらから確認できますのでご紹介しておきます。編入年次も出願資格も、細かなところは学部・学科により異なりますので、注意深く読むようにしましょう。

大学編入ではどんな試験が行われる?

大学編入の試験は、一般選抜のようにあれこれ科目を受けるのではなく、より専門的な科目に絞り込まれているのが特徴です。

・専門科目の筆記試験・面接・TOEICスコア提出

・総合問題(英語・論文)の筆記試験・志望理由書に基づく口述試験

・外国語・専門科目の筆記あるいは小論文・口述試験

このように、専門知識を問われる筆記試験や小論文、そして面接や口述試験というパターンが多いです。それから英語や外国語も多く見られます。対策が難しいと感じる場合は、編入専門の予備校を検討しても良いかもしれません。

そのほか、成績証明書の提出も求められます。普段の学業の方も審査の対象ですので、しっかり取り組まなければなりません。

大学編入にかかる費用

大学編入にかかる費用は、直接的なものとしては次のとおりです。

・受験にかかる交通費や宿泊費

晴れて合格ということになれば、入学金がかかりますのでご注意ください。それから、編入専門の予備校に通う場合は予備校の受講料もかかってきます。独学でいくか、予備校に通うかお財布とよく相談しましょう。

大学の編入学のメリット・デメリット

大学の編入学のメリット・デメリットをご紹介します。

・行きたい大学に再チャレンジできる

・試験の科目数が少ない

・国公立大学でも共通テストの受験が不要

・一般選抜と比べて倍率が低め

一般選抜の平均的な倍率3〜4倍に比べて、編入学試験の倍率は平均2〜3倍とされています。専門知識が問われるため決して易しい試験ではありませんが、倍率という点で考えると1つのメリットと言えるでしょう。

・受験勉強が孤独になりやすい

・編入後の単位修得が忙しくなりやすい

編入学を目指すのはどちらかというと少数派なので、周りに相談しづらく受験勉強が孤独になりがち。ネット上のブログやSNSでつながりを持つなど、モチベーションを保つための工夫が必要かもしれません。

高校での「編入」「転入」の違いとは

高校における「編入」「転入」の違いは、「編入」「転入」する人が学校を辞めてから他の学校に入るのか、辞めないで入るのかの違いです。

・転入(転入学):元いた高校を辞めないで他の高校に入る

高校での転入は、小学校や中学校でいうところの「転校」と同じ意味と考えて差し支えないでしょう。

もう1点、高校での「編入」「転入」の違いとして、入学時期の違いが挙げられます。

・転入:入学時期を選ばず、いつでも受け入れてもらえることが多い

事情があり公立高校に編入・転入したい場合は、編入・転入を希望する高校がある地区の教育委員会に相談してみましょう。必要な手続きや単位の引き継ぎ、併願の可否など詳しく教えてもらえるはずです。

まとめ:編入学で学びの可能性を広げよう

今回は、編入と転入の違いと、大学での編入学の手続きを中心に解説してきました。短大などを卒業してから入るのが編入、大学→別の大学に移るのが転入ですが、両者を線引きせずに「編入学」として受け入れているケースが多いです。

編入学について知ることは、学びの可能性を広げることにつながります。たとえば大学受験でうまくいかなかったとしても、編入学でリベンジできるかもしれません。「もっと学びたい」を応援する編入学、やる気次第であなたの未来は大きく変わるかもしれません!