夏になると、ついはっちゃけたくなるのはなぜ? #もやもや解決ゼミ

日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。

夏は不思議と開放的な気分になる季節ですよね。「ひと夏の恋」をしたくなったり、海やプールに遊びに行ったりなど、みなさんアグレッシブに活動するのではないでしょうか。

では、夏はほかの季節に比べて開放的になり、さまざまなところに出かけてみたくなるような気持ちになるのはなぜなのでしょうか。精神科医としての顔も持つ、立教大学 現代心理学部映像身体学科の香山リカ教授に回答していただきました。

日本の「年度制」と「人生最長の休み」であることが関係

夏が近づいてくると、なんとなく楽しいことが起きるのでは、と期待が高まってくる人もいるのではないでしょうか。これには、いくつかの理由があります。

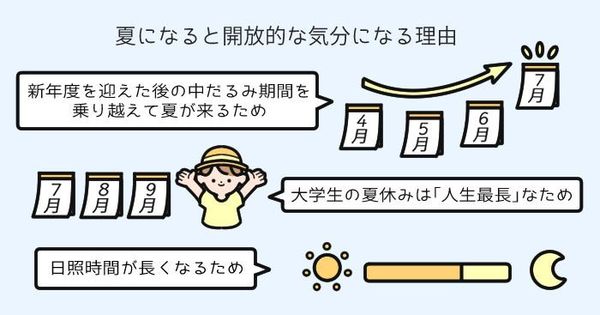

一つは、特に日本では春に年度が変わり、新入学・新学年になるのが4月であるということが大きく影響しています。4月に迎えた新しい環境での緊張がほぐれて、中だるみする5月~6月を乗り越えると夏がやって来る。環境にも慣れて、自信がついてきた頃にちょうど夏が待っているので、「自分らしく過ごしたい!」という気持ちが高まるわけです。

また、大学生の場合は夏休みの長さも関係しているでしょう。大学の夏休みは、もしかしたら社会人になる前の「人生最長の休み」かもしれません。仕事を始めると、特に日本の場合は何週間も連続して休むわけにはいかないですよね。だから、学生は「この夏休みに思い出をつくらなきゃ」と、ちょっと急き立てられたような心理となり、予定をいろいろ詰め込んでしまうのです。

その中でも、特に「彼女ができた」とか「好きな人と海に行った」などの恋愛がらみの思い出は、インパクト抜群です。だから、自分で「どうしても恋愛がしたい」と思っているわけではなくても、つい読書やスポーツなどよりも恋愛に関係したり、恋人ができるのではないかと思われるようなイベントを優先的に選んでしまうのでしょう。

本当は「夏に、一生忘れられない本を読んだ」というのも、十分にステキな思い出になるはずなんですけどね。

「日照時間」の長さも、気持ちに影響する

精神医療の世界では、冬になると気持ちが落ち込み、意欲も低下する「冬季うつ病」という病気があることが、昔から知られていました。その後の研究で、この冬季うつ病は太陽が出ている時間、つまり日照時間が短くなることが脳に悪い影響を及ぼして起きることが分かっています。

「冬季うつ病」になった患者さんには、明るい照明をつけたカプセルに入ってもらい、人工の日光を浴びてもらうという治療をすることもあります。ということは、逆に日が長くなる夏は脳も活性化してテンションが上がる、と考えられます。

ただ、実は逆に夏になると気持ちがめいる「夏季うつ病」もあるらしい、という報告もあります。この人たちは、外がいつまでも明るいと疲れた感じが強くなり、逆に秋になって夜が長くなるとなんとなくホッとするといいます。

だから、「絶対に夏は元気が出るはず!」と思い込んで無理をし過ぎないほうがいいですね。「私は夏にテンションが上がるタイプ? それとも夏は疲れがけっこうたまりやすいほう?」と自分のタイプをチェックしながら、マイペースに夏を楽しんでもらいたいと思います。

香山先生によれば、夏に開放的な気分になるのは日本の「年度制」「夏休みが長いこと」の影響が考えられるとのこと。また、日照時間の長さも人間の心理に大きな影響を与えるようです。梅雨が明ければ、まもなく夏本番。はしゃぎ過ぎた! なんてことのないよう、自分の気持ちをセーブすることも大事かもしれません。

イラスト:小駒冬

文:高橋モータース@dcp

教えてくれた先生

香山リカ Profile

精神科医・立教大学現代心理学部映像身体学科教授。

1960年北海道生まれ。東京医科大卒。

豊富な臨床経験を生かして、現代人の心の問題を中心にさまざまなメディアで発言を続けている。専門は精神病理学。