ホームシックになったらどうする? 前向きになるための対処法 #もやもや解決ゼミ

日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。

例年5月のGW明けなどは、五月病になったり、ホームシックになったりする人が多いですよね。今年は新型コロナウイルスのため移動制限があり、実家から移動することができていない人がいる一方で、学校が休みにも関わらず実家に帰省することができなかった人もいます。そんな人にとっては、ホームシックの状態が深刻化しているかもしれません。

このように新生活で親元を離れた後に襲ってくるホームシックへの対処法はあるのでしょうか?今回、本企画ではおなじみの立教大学 現代心理学部映像身体学科の香山リカ教授に伺いました。

今年はホームシックになる人が多い?

今年はオンライン授業をしている大学がほとんどなので、大学のある街から地元に帰省して、実家から授業を受けている学生も多いようです。私の講義を受けている学生の中にも「北京からアクセスしてます」「北海道の実家からです」という人もおり、なんだか不思議な気分です。

でも、だからこそ「実家に帰ってない」という学生は気の毒。「実家には高齢の祖父母もいるので、もし感染させたらと思い、帰省を控えてます」と寂しそうに話す学生を、オンラインで励まさなければならないこともあります。

例年5月はホームシックになりがちですが、今年は特に移動制限のために実家に帰省できず、ホームシックになる人も多いかもしれません。

ホームシックは、「心の成長」と「自立」のチャンス

では、ホームシックになってしまったら、どう前向きに対処すればいいのか。私の場合はまず、「実家から離れて一人で生活しているというのは、心理的には大きなチャンスなのだ」と説明しています。

実は、人間にとっての最大のテーマが「自立」。親や大人から守られなくても一人で生活し、仕事をし、しばらくしたら自分で家庭を作る。それこそが、悠久の昔からの人間の一番大切な課題です。

もちろん、自立といっても「経済的自立」は、学生の間にはなかなか果たせません。アルバイトなどで生活費や学費をまかなっている人もいるでしょうが、多くは実家からの仕送りで大学生活を続けていますよね。

ただ、「心理的な自立」は、経済的自立よりも前にやろうと思えばできるはず。これは、親との付き合いをすべて絶つ、ということではありません。 何をするにも親の助言やサポートがなければできないという状況から抜け出し、基本的には一人で過ごすことができる。生活の中の少々のトラブルは自分でなんとかできる。

このような「心理的自立」が学生時代に果たせるか果たせないかで、その後の人生の成長もぐっと変わってきます。

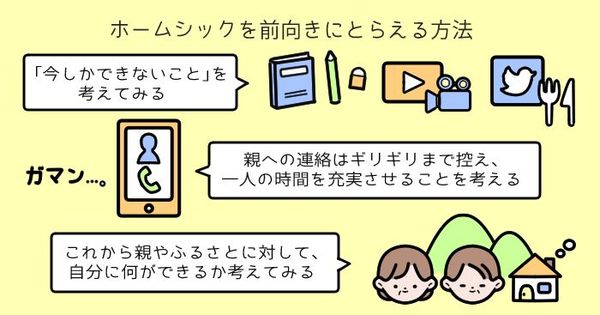

今、なかなか実家に戻れずホームシックになりそうだという人は、ぜひ「今しかできないことがあるはず」と考えてほしいと思います。そして、親に連絡して「寂しいよー」と泣きつくのはなるべくギリギリまで控え、一人の時間をエンジョイするにはどうしたらよいかを考えてみてください。

勉強に集中する、興味のある動画を見る、SNSで他の人たちと交流する……

実家にいる人とは違ったいろいろな時間の使い方があるはずです。

そうして「そうか、一人でも自分らしい生活ができる」と自信がついたら、実家やふるさとへの気持ちも「寂しい」「心細いから戻りたい」といった感情だけではなくなってくると思います。そこから一段階ランクアップして、「これからは私も親を支える側にならなきゃ」「ふるさとに貢献するには何ができるかな」といった視野の広い考え方ができるはず。

ホームシックは、心理学的に考えれば「心の成長」と「自立」の大きなチャンスです。ぜひ前向きに考えてみてください。

香山先生によれば、「ホームシックは自立のチャンス」と捉えることが重要なようです。たしかに、ホームシックというのはある種の依存心から生じているのかもしれません。現在、ホームシックになりがち、という人はもう一度自分の心を見つめ直してみるのがいいのではないでしょうか。

イラスト:小駒冬

文:高橋モータース@dcp

教えてくれた先生

香山リカ Profile

精神科医・立教大学 現代心理学部映像身体学科教授。

1960年北海道生まれ。東京医科大学卒。

豊富な臨床経験を生かして、現代人の心の問題を中心にさまざまなメディアで発言を続けている。専門は精神病理学。