居酒屋には、日本のいまがある。早稲田橋本教授が『居酒屋考現学』をつづける理由

おいしい料理やお酒が楽しめる居酒屋。大学生のみなさんも、部やサークルの新歓などで「利用したよ!」という方も多いのではないでしょうか。

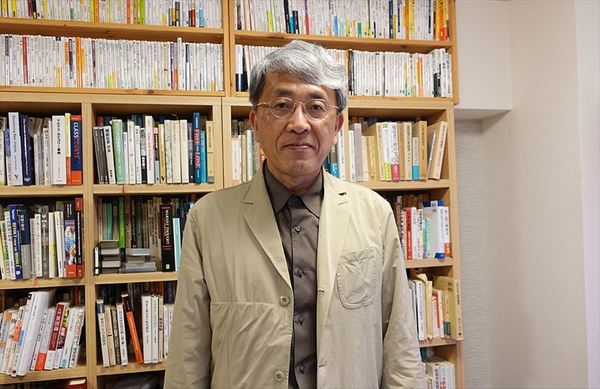

そんな居酒屋を通して、日本社会の実情や問題を考察する研究が、早稲田大学人間科学学術院の橋本健二教授の「居酒屋考現学」です。

今回は、この「居酒屋考現学」について橋本教授にお話を伺いました。

居酒屋は日本社会の縮図

――先生の「居酒屋考現学」について教えてください。

橋本教授 居酒屋考現学は、居酒屋を通して現代社会の構造や人々の生活の変化について考える学問として、私が提唱しているものです。

居酒屋の客層を観察し、そこで交わされている言葉に耳を傾けることで「日本の社会にどんな問題があるのか」「人々の生活にどんな変化があるのか」を知ることができます。

――なぜこの研究を始められたのでしょうか?

橋本教授 私はお酒が好きで居酒屋に行くのも好きだったので、「社会学」と「居酒屋の趣味」をつなげて、何か研究ができないかと考えたのがきっかけです。

そもそも「考現学」を始めた民俗学研究者の今和次郎は、東京ですれ違う人の性別や年齢、服装、職業を記録して通行人にどのような特徴があるのかを街ごとに観察し、当時の東京にあった社会格差などを調べました。

同じように、居酒屋にいる人の特徴を記録していけば、日本社会の格差を考えることができないかと思ったのです。

居酒屋にいる客の特徴を3年にわたり記録

――先生は具体的にどのような調査を行うのですか?

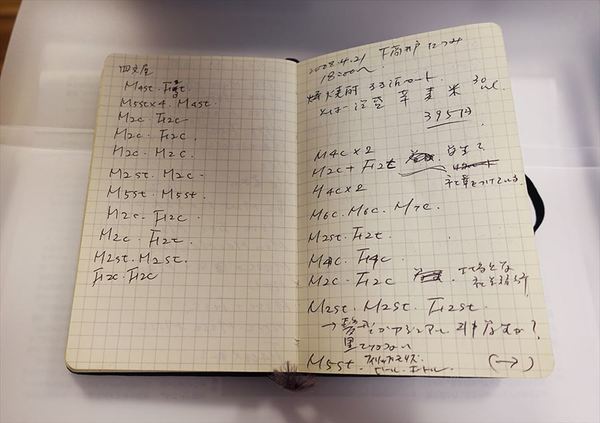

橋本教授 居酒屋に足を運ぶたびに、店にいる客の、

・年齢(10歳刻み)

・服装(スーツか、Tシャツなどカジュアルなものか)

・人数(1人、2人、3人など)

をチェックしていきました。2005年ごろに記録を付け始め、2008年に研究内容を『居酒屋ほろ酔い考現学』という本にまとめて出すまで、およそ3年ほどデータを集めました。

当時のメモ

――その結果はどうでしたか?

橋本教授 街や居酒屋の種類によってそれなりに差はあるだろうとは思っていましたが、見事なまでにはっきり客層や年齢構成が異なりました。

例えば、下町の大衆酒場にはスーツの人はほとんどいません。いわゆる労働者の人が多く、ほとんどが50代以上の男性でした。

一方、銀座や新橋など少し高めの居酒屋には、スーツの男性ばかりでグループが多いのが特徴でした。これほどはっきりしていたのは意外でした。

――いわゆるホワイトカラー、ブルーカラーで分かれていたのですね。

橋本教授 しかし、長く観察することで、その状況も変わってきます。印象に残っているのは「赤羽」ですね。大衆居酒屋が多くよく通っていたのですが、一時期は日雇いの労働者の人ばかりで「今日の日当は幾らだった」「どの仕事の日当がいい」などの話が飛び交っていました。

ただ、段々と景気が悪くなり、建設業の需要が減ると共に、彼らは店から姿を消してしまったのです。そうすると、今度はサラリーマンの収入が減ったことで、彼らが安い大衆酒場に流れてきたのです。

――世の中の景気を如実に表しているわけですか。

橋本教授 居酒屋は必需品ではないけれど、それに準ずるものですし、お酒は好む人の比率が多い嗜好(しこう)品の一つです。

とはいえ、完全な生活必需品ではないので、景気が悪くなって収入が減れば足が遠のき、反対に景気がよくなればまた通いだします。世の中の動きを敏感に反映する場所といえるでしょう。

――まさに日本社会の縮図といえますね。

日本社会の実情を知ることがおもしろい

――この研究のおもしろい点は何ですか?

橋本教授 研究の主題である、居酒屋を通して日本社会の現状を知ることができるのがおもしろい点ですね。居酒屋では、みなさん長時間滞在してお酒を飲みますから、それだけ本質をさらけ出しやすい場でもあります。

周囲の人々のいろいろな話に耳を傾けることで、日本の社会にどんな問題があるのか、人々の生活にどんな変化があるのかも知ることができます。居酒屋は「社会ののぞき窓」だと思っています。

何年か前ですが、郊外の商店街の居酒屋で調査を行っていたときに「あの店はもうダメだ」「あそこはまだ大丈夫」などの会話が飛び交っていて、「商店街がシャッター通りになっていく流れ」を感じた瞬間がありました。これは興味深い経験でしたね。

――その地域の情報が集まる場なのですね。

橋本教授 ですので、出張などで地方を訪れる際は、必ず地元の居酒屋に行くようにしています。もちろん、その地域のおいしいものが食べたいというのもありますけれど(笑)。

お酒を飲みながらの調査が難しい……

――反対に、研究で「つらい点」や「難しいと思うこと」は何ですか?

橋本教授 居酒屋に行って、そこでお酒を飲みながら調査を行うのですが、写真を撮ることができません。一般の方にいきなりカメラを向けるわけにはいきませんからね。

それでひたすらメモを取るしかないのですが、お酒が入った状態でメモを取るのはとにかく大変でした。

――好きなお酒に集中できないのも悲しいですね。

橋本教授 あとは、ひたすらお金がかかるのも難しい点です。たまに「このテーマで卒研をしたいのですが、居酒屋代は出ますか?」と言ってくる学生がいますが、出るわけがないですからね(笑)。

居酒屋文化の発展に貢献

――この研究はどのようなことに生かされるのでしょうか?

橋本教授 半ば私の趣味でしているような研究で、特に学会に発表することは考えていません。

ただ、私の研究を通して、日本の居酒屋文化や酒文化の現状を多くの人に知ってもらい、それで居酒屋に行く人が増えればと思っています。

――日本の居酒屋文化は海外からも注目されていますが、業界としてはやはり厳しいのでしょうか?

橋本教授 居酒屋に気軽に通える人は減っています。近年はその影響を受けて、安い店と高級な店に両極化しているのが現状です。ここに日本社会の格差が表れていると思います。

他にも、日本のビールや焼酎に対する酒税が高すぎるため、店側も安くしたいけれどそうすると利益が出ないジレンマを抱えています。こうしたことが、日本の居酒屋文化に影響を与えています。

――確かに最近は「せんべろ」など格安の居酒屋が話題になりました。

橋本教授 ただ、新しいチャレンジをしようと頑張っている若い人も多くいますし、居酒屋文化の発展に貢献するような新しい業態が誕生する可能性もありますよ。

居酒屋は地域になくてはならない大事な装置

――先生の研究を踏まえると、居酒屋は社会になくてはならないものだといえますね。

橋本教授 居酒屋は人々のストレス発散の場でもあり、地域にとっては住民の交流の場になる重要な装置です。また居酒屋は、商店街にある飲食店の中で、最も客の滞留時間の長い業種です。長い時間を過ごすことで、人を地域に定着させやすくするのです。

居酒屋はこうした役割も担っていますし、街になくてはならないものですから、自治体などから財政支援があってもおかしくないと思っています。

――先生の研究がそうした財政支援を推し進める一助になるかもしれませんね。

橋本教授 そうですね。多少なりともそうした文化の発展に少しでも貢献できればと思います。

これだと思うテーマがあれば強い気持ちで取り組むこと

――最後に、研究者を目指す大学生や高校生に向けて、メッセージをお願いします。

橋本教授 大学院に進んで博士課程を修了したとしても、必ず研究者になれる保証はありません。しかし、自分がこれだと思ったテーマがあり、本当にやり遂げたいと思っているのなら、迷わず院に進むことをおすすめします。そこで大事になるのは、強い気持ちを持って研究を続けること。そうすれば道は開けると思います。

――ありがとうございました。

居酒屋の客層を観察し、客の会話に耳を傾けることで、日本社会の経済状況を知ることができるのは面白いですよね。西部劇では、主人公がバーに行って情報収集をする場面がありますが、お酒を飲む場は情報が集まる場所である、というのは居酒屋も同じなのかもしれません。

橋本先生のブログでは、研究内容のほかに橋本先生が訪れたお店の情報も公開されています。おすすめのお店などもあるので、居酒屋探しの参考にしてみるのもいいかもしれませんね。

(中田ボンベ@dcp)

1959年石川県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学の後、静岡大学助教授を経て、2002年より武蔵大学社会学部教授、2013年より早稲田大学人間科学学術院教授。専門は理論社会学および階級・階層論。趣味と研究を兼ねて居酒屋巡りをフィールドワークに。日々の成果を『居酒屋考現学』としてブログで発表、好評を博す。

「橋本健二の居酒屋考現学」

https://classingkenji.hatenabl...