大学で学ぶ意味ってなんですか?世界中の「土」を研究してきた博士に聞いてみた #学問の面白さ

"Education is a progressive discovery of our own ignorance."

– Will Durant (勉強とは自分の無知を徐々に発見していくことである。)

あまり勉強に熱が入らない大学生も多いのではないだろうか。もしそうなら、かなりもったいない。この連載では、勉強する意味を見出せていない諸君に向けて、文系・理系の様々な学問を探求する「知的好奇人」達からのメッセージをお届けする。ちょっとした好奇心が、諸君の人生をさらに豊かにしてくれることを祈って。

1.世界中の「土」についての調査研究!

私たちの身近にある「土」は、もともとすべて岩石だったのはご存知ですか? 岩ばかりだった地球上で、ゆっくりと岩が風化して砂や粘土が生まれ、そこに植物や動物が登場し、動植物の遺体が堆積することで土ができました。そのため、土は地球にしかないのです。

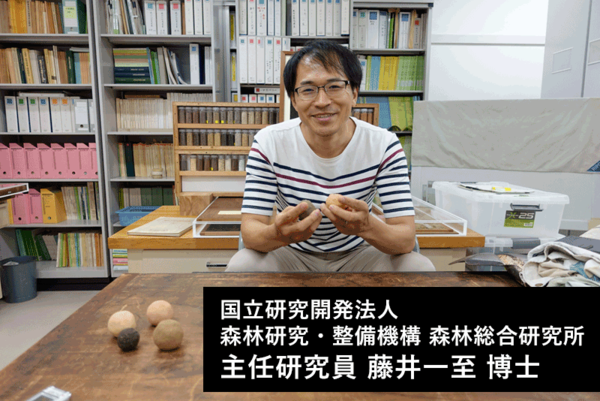

▶今回の知的好奇人

今回は、『国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所』主任研究員の藤井一至博士にお話を伺いました。藤井先生は京都大学農学部で土の研究に取り組み、世界中の土についての調査を実施してきたそうです。

2.そもそも「石ころ」が好きだった

――先生が土を研究しようと思われたきっかけは何でしたか?

もともと子供の頃から「石ころ」が好きだったんですよ。川原でキラキラ光る石を拾って持ち帰るのですが、乾くとただの石になる……ということを繰り返しているうちに、土は石からできているらしいということ知りまして、土にも興味を持つようになりました。

また、高校生の頃だったと思うのですが、土が悪くなって作物がどんどん作れなくなっている、とメディアでいわれていたのです。当時は「中国の人口爆発で世界の食糧が足りなくなる」とか「世界中で砂漠化が進行している」といった、食料・環境問題に関わる情報がたくさんありました。

そのときに、いさかか打算的かもしれませんが(笑)、自分の石や土への興味が役に立つかもしれないな、と思ったことを覚えています。

――早くから研究者になりたいと思っていらっしゃいましたか?

将棋指しになろうというのを挫折した高校生の頃、研究者になろうと思い始めました。元々、何か深く掘り下げるのが好きなオタク体質でしたし、満員電車で通勤するサラリーマン根性が自分にはないのも自覚していました。

――大学に入ってから土の研究を志されたのはなぜですか?

農学部を選んだので、農業や環境に関心がありました。いろんな研究テーマがあったのですが、その中で一番面白そうだと思ったのが土だったのです。もともと石が好きだったのもありましたし、土は石からできるわけで、似て非なるものができるというのが面白かったのです。

3.「100億人を養える土壌」を見つけたい!

――先生は研究の目標についてどのようなお考えでしょうか?

地球の人口は増加していますが、毎年岩手県と同じ面積の農作地が造られ、その一方で同じ面積の農作地が放棄されています。このままいくと、農作地は増えないのに、人口だけは増え続け、人間を養えなくなる未来がを迎えるかもしれません。

――人間の食物は土によって育ちます。先生がおっしゃられた農地の問題は深刻な事態ですね。

国際連合食糧農業機関(FAO)の試算によれば、私たちの食事の95%が土から届いていることになります。

しかし、人間というのは忘れやすい生き物で、過去の過ちを繰り返しがちです。例えば、第一次世界大戦のさなか、ヨーロッパで不足する食糧を供給して荒稼ぎしたのがアメリカです。乾燥した草原地帯を穀倉地帯に変えたのですが、干ばつや砂嵐で砂漠になってしまい、住んでいた人々は難民化しました。

もっと過去をさかのぼれば、メソポタミア文明は非常に高度な文明でしたが、かんがい農業を過度に行い、塩害のため農地で作物を収穫できなくなってしましました。その結果、人々が食べていけなくなり、文明は滅んだと考えられています。

――似たような塩害の話は今でもありますね。

はい。同じ種類の土壌劣化は、今も世界各地で進んでいます。技術的な進歩はありましたが、結局土と人間の結びつきは昔から変わっていないですし、日本も例外ではないんですよ。私はインドネシアに調査に行くことが多いのですが、日本向けの石炭を採掘して、もう二度と農業をできなくなった土地があります。

――日本が間接的にインドネシアの土壌を痩せさせているのですね。

はい。私の究極の目標は、「増え続ける世界人口を持続的に養ってくれそうな土探し」ですが、完璧な土なんて存在しません。長所も短所も違う個性豊かな12種類の土とどううまく付き合っていけばいいのか、一つ一つ解決していくことを目標としています。「Think Globally, Act Locally」(地球規模で考え、足元から行動せよ)です。

そのためにも、まずは日本人に土のことをもっと知っていただきたいですね。

例えば、現在小学校の授業では土のことを学びません。小さな頃からもっと土について知ることができるようにしてください、と文部科学省に働き掛けてはいるのですが……

最近では、定年でリタイアしてから農園でもやってみようかという人が増えているのですが、実際に土をいじる段階になって「土について何も知らない!」とがくぜんとすることもあるようです。

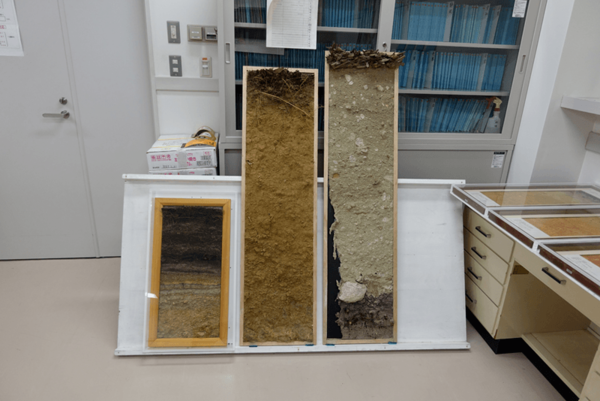

↑『国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所』に集められている土壌のサンプル。

日本では、「土は、岩石が風化し、動植物の遺体と混ざってできたもの」という定義すら学びません。私も研究者になってから、この簡単な定義を知りました。飛行機の中で会ったオーストラリアの小学生は、私が土の研究者だと伝えると、「僕は土のことを知っているよ」と、土が何からできているかを教えてくれました(笑)。

――日本人は土についてもっと知るべきですね。

そう思います。豊かな土があるから農作物が取れ、多くの人を養え、そこに社会、文化が生まれ、文明になります。それは大昔から変わりません。土は、本当の意味で、人間の社会にとっての「土壌」なのです。

日本人には、自分が毎日食べているものが、土も含めてどんなところで生産されたのか。それを知っているようになってほしいな、と思います。

4.日本で農業をしないのはもったいない!

↑藤井先生は世界中の土を採取して調査を行ってこられました。

――藤井先生は12種類の土を求めて世界中の土を調査されていますね。

はい。豊かな土というのは実はとても偏って存在しています。日本にはざっくりいって4種類の土があるのですが、主なものは山にある「茶色い土」、田んぼにある「灰色の土」、畑にある「黒い土」(黒ぼく土)です。このうちの黒ぼく土は日本全土の面積でいえば40%を占めるのですが、世界的に見ると1%に満たない希少な土です。ドイツ人に見せると「土じゃない」と言うほど(笑)、世界的にはヘンな土なのです。

――黒ぼく土は、肥沃な土なのでしょうか?

はい。日本の気候は温暖で、降雨量も多いので、農業をしないというのは非常にもったいないと思います。ただ、日本人はどんどん土から遠ざかっているのが、現実です。実際、日本の農業人口は全体の3%しかいませんしね。

カナダの永久凍土地帯では、農業ができないために、しおれたハクサイ一束が1,800円で売られていました。土から離れた生活を送ることのリスクは忘れてはいけないと思います。

5.理系の学問では「単純化」が大事なのかも。

――最近では文部科学省がことさらに学問を「文系・理系」で分けたがるため、大学生も理系・文系で学問を区分しがちです。先生は「文系・理系」の学問の差異はどんな点にあるとお考えでしょうか?

土壌研究は「文系・理系」でいえば理系になりますが……私自身はあまり区別して考えないようにしています。自分は理科が好きとか、国語が好きとか、そういうポジティブな意味での「文系・理系」ならいいと思うのですが、私は文系だから理系の学問は要らないといった、切り捨てにつながるのであればよくないですね。

学問には謙虚な姿勢が必要です。恣意(しい)的に必要、不必要な学問を分けてしまうという態度は、自分の可能性を損なうと思います。

――「文系・理系」の学問にはどんな違いがあるのでしょうか?

よく耳にする「理系だから論理的」ということはないと思います。「文系・理系」、いずれも論理性は求められます。

ただし、高校生のときに物理を学んだときに感じたのですが、物事を「単純化」して捉えるという点は、理系の方が強いように思います。物理学では自然現象に働く法則について数学を用い「単純化」して明らかにしますよね?

文系の学問では「単純化」して分析するより、総合的に解釈することを求められることが多い気がします。

6.自分の周りを大学化することこそが大事!

――大学生が大学で学ぶ意味とはどんなことだと先生はお考えでしょうか?

私もそうだったのですが、大学に進学すると有益な知識や面白い学問が授けられると思いがちなのですが、実はそうではありません。私もすぐに幻滅しました。大学は、何か与えてくれるものをもらいに行く場所ではないのです(笑)。

――確かに受け身な大学生は多いかもしれませんね。

私は大学を退官された名誉教授ばかりのテニスサークルに入ったことがあります。大学生の華やかなテニスサークルとは一味違い、ダブルスチームの年齢を足すと160歳を超えるような先生たちが、「今こういうことを研究していてね……」なんて楽しそうにしゃべっているんですよ。

そのときに「ああ、自分が求めている大学はこれだったんだ」と思いました。自分のペースでいいので、自分の好きなものを見つけて、それを試行錯誤しながら調べていくんです。大学というのは大学の周りにあるんじゃなくて、自分の周りを大学にしなくちゃいけないんだ、と気付きました。

それから初めて私は勉強するようになりました。大学の4年間で何かを与えてもらうのではなく、自分なりの興味を見つけて、調べたり改良したりし続けていかなければならないのです。社会に出てからも同じで、その研究を深めるためにはやはり同じような態度が必要だと思います。

私は最近、家庭菜園にはまっています。土の専門家たる私が、トマト一つうまく作れません。土作りから勉強し直しています。「自分の学んでいることが社会に何の役に立つんだ」と思っている人がいたら、家庭菜園でトマトを育てることから始めてみるといいかもしれませんよ(笑)。

試行錯誤なしには上手くいかないということが分かって、学ぼうという気持ちになるのではないでしょうか。

【編集後記】

人類はたくさんの人を養える豊かな土を基にして文明を発展させ、ここまで来ました。それでもなお「土壌を荒廃させる」という愚を繰り返しています。藤井先生によれば、土についての本格的な研究が始まったのはおよそ150年前とのこと。私たちは土について知らないことがまだまだたくさんあります。

人類が飢餓に苦しまないためには、持続可能な土壌の管理方法を見つけなければなりませんし、私たち日本人は肥沃な土を持つ、恵まれた国に住んでいることをもっと知らなければならないでしょう。藤井先生の研究は今まさに注目されるべきものなのです。

【「土」研究の魅力をもっと知る】

世界には12種類の土しかなく、しかもその中で最も肥沃(ひよく)な土は数種類しかないそうです。事実、世界中で農作物が豊かに取れる場所は、例外なく肥沃な土のある場所で、その地域で取れる作物が、世界中の人々のおなかを満たしているのです。社会科で穀倉地帯として習うウクライナ、北米のプレーリー、南米のパンパには、肥沃な黒い土があります。

ちなみに日本では、黒ぼく土(くろぼくど)※という肥沃な土が、北海道から東北、関東、九州に至るまで広く分布しています。植物が長い時間をかけて腐植してできる黒ぼく土は、ウクライナほど肥沃ではないものの、豊かな土に分類されるそうです。

このような藤井先生の研究成果は、著作『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』(以下URL参照:「第七回河合隼雄学芸賞」受賞)の中で、一般の読者にも分かりやすくまとめられています。とても面白く、知的好奇心を刺激する本で、目からうろこが落ちること間違いなしですよ。

※黒ぼく土

色が黒く、歩くと「ぼくぼく」いうところからこの名称があります。

⇒引用元:藤井先生の著作『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』

【藤井一至 先生 プロフィール】

1981年富山県生まれ。『国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所』主任研究員。博士(農学)。 京都大学農学研究科博士課程修了。京都大学博士研究員、日本学術振興会特別研究員を経て現職。第一回日本生態学会奨励賞(鈴木賞)、第三十三回日本土壌肥料学会奨励賞、第十五回日本農学進歩賞受賞。第七回河合隼雄学芸賞受賞。著書に『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と渓谷社、2015年)、『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』(光文社、2018年)がある。

⇒『国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所』 https://www.ffpri.affrc.go.jp/...

(高橋モータース@dcp)