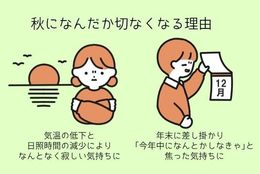

栗の「イガ」って何? なんでイガに包まれているの? #もやもや解決ゼミ

日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。

秋の味覚の一つである「栗」は、鋭いトゲの付いた「イガ」に包まれていますよね。では、あのイガはいったいなんなのでしょうか?果実の皮? それとも別の部位があのように変化したもの? そもそもなぜイガに包まれているのかも謎ですよね。

今回は、「栗のイガ」について茨城大学農学部の井上栄一教授に伺いました。

イガは「葉」が変形したもの

栗のイガ(毬)が何なのかについては諸説ありますが、あれは「苞葉」(ほうよう)と呼ばれる部分だといわれています。「苞葉」というのは、つぼみを包むように変化した葉のことで、花の場合だと「がく」の下にあるのが見られます。

秋になると公園などで「ドングリ」を見かけると思いますが、まれに帽子のような殻をかぶっているドングリを見つけることがありますよね。実はこのドングリの帽子も、栗のイガと同じ「苞葉」の部分。

ドングリはブナ科の木の果実ですが、実は栗も同じブナ科の植物。ただし、栗の場合はドングリと違って、苞葉に長いトゲ(刺毛)があり、果実全体を覆ってしまっているのです。

トゲのない栗もある

苞葉がトゲ(刺毛)に覆われている理由は明らかになっていませんが、次世代の種子が動物に食べられる、つまり食害を防ぐために、あのような形状になったという説があります。

また、もともとトゲのある種類とトゲのない種類があり、進化の過程でトゲのある種類が生き残ったという可能性も考えられています。

栗の種類の中には、「トゲナシグリ」という「トゲのない栗」もあります。これは突然変異で、イガのトゲがなくなっており、その代わりにイガの表面が丸くでこぼこになっているという変わった栗です。

食べているのは栗の「種」

栗のイガは、花の段階からすでに針状になっています。この時点ではまだトゲは軟らかくて短いのですが、果実(子房)とめしべを覆うような形になっています。ここからイガと果実が成長し、皆さんがよく知っているようなイガに覆われた形になるのです。

栗の実は「鬼皮(おにかわ)」と呼ばれる硬い皮に包まれています。この鬼皮をむく前の栗の実には、先端に「ひげ」のようなものが付いています。これはめしべの名残です。

この鬼皮は、「皮」と呼ばれてはいますが、実はあれこそが栗の「果肉」の部分です。では皆さんが食べている部分は何なのかというと「種」に相当する部分。つまり、皆さんは栗の種を食べている、ということです。

このように栗は「硬果(堅果)」という硬い皮や殻に包まれた種子を食用とする果実です。例えばアーモンドやクルミも栗と同じ種類の果実です。

アーモンドと栗が同じ種類というのは、知らない人も多いかもしれませんね。

栗のイガは実は「苞葉」という葉が変形したものでした。あんなに鋭いトゲが元は葉というのはなんだか信じられませんね。ちなみに、井上先生によると縄文時代の三内丸山遺跡から栗の化石が発見されているそうです。それだけ日本人と栗の歴史は古い、ということですね。この秋は旬の栗を食べながら、今回紹介した「うんちく」を披露してみてはいかがですか?

イラスト:小駒冬

文:高橋モータース@dcp

教えてくれた先生

井上栄一 Profile

茨城大学農学部 教授。

1996年、東京農工大学大学院連合農学研究科 博士後期修了。茨城大学助教授、同大学准教授を経て、2016年より現職。東京農工大学教授 大学院連合農学研究科も併任。専門は園芸科学。