- フレッシャーズトップ

- >ビジネスマナー

- >対人マナー

- >社会人のための お通夜・お葬式・告別式マナー 香典や服装、当日の流れをチェック! 4ページ目

社会人のための お通夜・お葬式・告別式マナー 香典や服装、当日の流れをチェック!

Vol.4 お手伝い&香典について

式のお手伝いを頼まれた時の心得

受付、道案内役など、式のお手伝いをする機会があるかもしれません。その場合、自分の役をきちんと把握し、周囲の状況をよく見て行動することが肝心。自分勝手に動きまわらずに、必ず遺族や世話人の指示に従い、過不足なく働くよう心がけましょう。

多人数で手伝いをするなら、こまかい役割分担と責任の所在を事前にはっきり決め、先方との意志の疎通をよくしておくことも大事です。

いちばん大切なことは、ただ儀礼的に手伝いをするというような態度ではなく、真心のこもった行動をとることです。

案内の係の時は、「ご会葬ありがとうございます」と最敬礼で弔問客を迎える。大声は御法度。

忌み言葉に気をつけて!

「悲しみは繰り返したくない」ということで、お悔やみや弔事、弔電の中では、不幸を再び連想させるような言葉はできるだけ避けましょう。

現代では気にしない人が多くなっていますが、古来守られてきた戒めはやはり守りたいもの。また、気にする人の存在を無視することもできません。ほかの言葉に言いかえたり、用いないで済ませることができれば、あえて使わないようにするのもマナーです。

【例】「返す返す」「重ね重ね」「いよいよ」「ますます」「度々」「再三」「さらにまた」などは×

香典について

香典は、故人や遺族と自分との関係によって包む額は変わってきます。相場といっても自分の年齢や立場、周囲の状況によって違うので、あくまで一般的な目安を知っておいて、あとは自分の気持ちや収入に応じて決めればいいのです。目安としては、同じ様な立場の人が身近にいたら相談するのも手ですし、仲間内や職場内で相場が決まっているのなら、周囲とバランスをとって金額を決めましょう。偶数の数字や4、9は避けます。

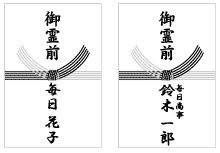

いろいろな不祝儀袋が市販されていますが、「御霊前」と書かれた無地のものなら、仏式、神式、キリスト教式など、どの宗派にも使えます(ただし、蓮の花柄の入ったものは仏式専用)。仏式では、四十九日を過ぎると霊が仏になるとされるため、これ以降の法要に際しては「御仏前」の袋を使用します。表書きにフルネームを書くのはもちろんのこと、中袋にも名前と金額を記すことを忘れずに。筆ペンで薄墨を使って書きます。遺族と面識のない場合は、勤務先などを書き添えます。連名の場合は、目上の人が右側となります。

また、お札は新券を避けます。新券の場合は、折り目を入れておけばよいでしょう。

【ふくさの包み方】

角、下角、上角、左角の順番に折る。台をグレーにすることを忘れずに!

入社間もないフレッシャーズが包む香典の額はいくら?

上司や同僚の身内の不幸に対する香典の額は、3,000円か5,000円が一般的です。4,000円は「4」が「死」を連想させるため避けます。社内規定がある場合は総務部など、担当部署に聞いてそちらに従いましょう。

【左】「御霊前」はどの宗派、宗教にも使えます。ただし蓮の花入りは仏式。

【右】遺族と面識がない場合は、名前の右肩に小さく住所や勤務先名を。連名にする場合は3人まで。右側が目上

関連記事

新着記事

-

2025/03/31

-

2025/03/31

どこでも通用する人は「入社1年目」に何をしているの?結果に差がつく思考法・話し方・時間管理とは? #Z世代pickフレッシャーズ

-

2025/03/17

25卒内定者で「そのうち転職したい」と思っている人はどれくらい?「勤続意向・入社理由」を調査! #Z世代pickフレッシャーズ

-

2025/03/16

「リボ払いの罠」など日常に潜むお金の落とし穴からどう逃げる?月2万の貯金が、あなたの人生を変える!? #Z世代pickフレッシャーズ

-

2025/03/15

『引越しの挨拶』するべき?手土産相場は?挨拶する際の範囲はどこまで?実態を1042人に大調査!#Z世代pickフレッシャーズ

HOT TOPIC話題のコンテンツ

-

PR

【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断

-

PR

視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。

-

PR

あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活

-

PR

ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説

-

PR

社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術

-

PR

忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。

-

PR

実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断

-

PR

いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語