- フレッシャーズトップ

- >社会人ライフ

- >社会人ライフ

- >「パピプペポ」はポルトガル人の発明!? 意外と知らない濁点、半濁点の歴史

「パピプペポ」はポルトガル人の発明!? 意外と知らない濁点、半濁点の歴史

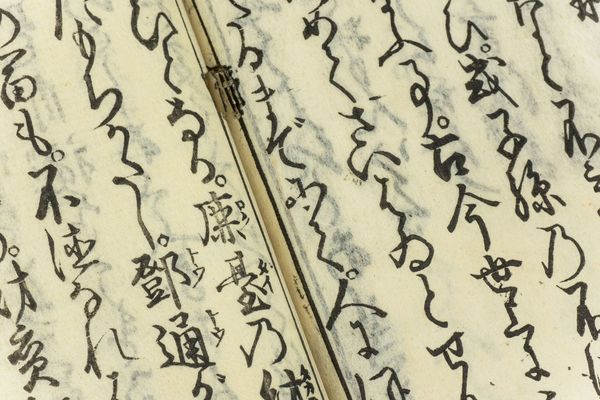

私たち日本人は「漢字」「平仮名」「片仮名」の3種類の文字を使って日本語を表記します。最初は漢字だけで、漢字を元に「平仮名」「片仮名」が生まれました。しかし、誕生したばかりの「仮名」には表記上の問題があったのです。

▼こちらもチェック!

「いいくにつくろう~」はもう古い!? 実際に使っていた歴史年号の覚え方「いちごパンツ(1582)で本能寺」

■そもそも濁点も半濁点もなかった!

そもそも日本の平仮名、片仮名の表記には、濁音を表す「゛」(濁点)、半濁音を表す「゜」(半濁点)はありませんでした。平仮名、片仮名が誕生した当初、平安時代にどうしていたかというと「文脈から判断できる」と、そのままだったのです。

しかし、やはり紛らわしいということで、まず濁点が生まれます。

仏典(正確には「陀羅尼」)の音読に使われていた「声点」を、平仮名に導入することにしたのです。声点というのは、漢字の横に「・」を入れてアクセントを示す記号でした。これを「・・」にして濁音を表す記号とし、仮名の横に付けたのです。

最初は、他にも濁音を表す記号があったのですが、徐々に淘汰(とうた)されて12世紀の前半には現在の濁点に近い形になったのだそうです。

ちなみに、日本で法令文書に濁点が登場するようになったのは昭和になってからです。歴史の授業で「大日本帝国憲法」の条文が教科書に掲載されていたでしょう。そこには「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と記載されていて濁点はありません。当時は法令文に濁点を使うことはなかったからです。

■半濁点はポルトガル人が苦労して......

では、パ・ピ・プ・ペ・ポ、ピャ・ピュ・ピョと、半濁音を表す「半濁点」はいつ生まれたのでしょうか? これは時代がぐっと下って室町時代末期・戦国時代といわれます。16世紀には外国から宣教師が布教のため来日していました。

ポルトガル宣教師が著したキリシタン文書に初めて半濁点が登場するといわれています。布教の過程で、ポルトガル人は日本語の勉強をするのですが、彼らは日本語の仮名表記に半濁音を表す文字がないことに気付きます。そこで、半濁音を表記するために「゜」を使うようにし、それが一般的になったというのです。

ただし、この説はあくまでも一つの説で、実は室町時代から一部で使われていたのだなどの異説があります。でも、本当だったらポルトガル人の宣教師が苦労して作った表記が現在にまでつながっていることになります。不思議な気持ちになりますね。

いかがでしたか? 他にも、「っ」——いわゆる促音表記も最初はありませんでした(笑)。ですので「にほん」と書かれていても、もしかしたら発音上は「にっぽん」だったのかもしれないのです。

このような、日本語の発音と表記の問題については、調べれば調べるほど面白い事実が出てきます。あなたも、もし興味が湧いたら関連書籍を手に取ってみてください。

(高橋モータース@dcp)

関連記事

新着記事

-

2025/10/21

-

2025/09/29

-

2025/09/13

-

2025/08/11

-

2025/08/09

【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?

HOT TOPIC話題のコンテンツ

-

PR

実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断

-

PR

【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断

-

PR

いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語

-

PR

社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術

-

PR

ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説

-

PR

視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。

-

PR

あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活

-

PR

忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。