- フレッシャーズトップ

- >ビジネスマナー

- >ビジネス用語

- >「適宜(てきぎ)」とは?意味や使い方、言い換え表現を解説【例文つき】

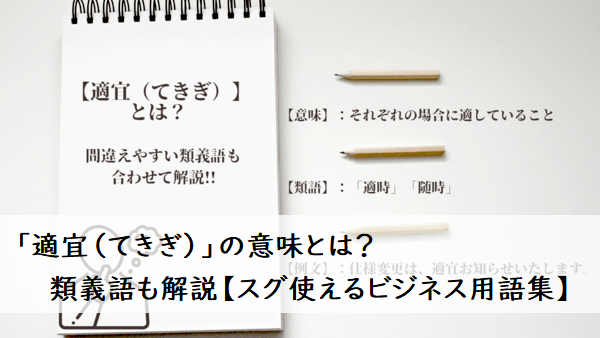

「適宜(てきぎ)」とは?意味や使い方、言い換え表現を解説【例文つき】

「適宜(てきぎ)」という言葉を見聞きしたことがあるものの、実際に意味について質問されると不安になることはありませんか?

「適宜」はビジネスシーンでよく使われる言葉ですが、似たような表現もあるため混乱してしまいがちです。

そこで今回は、「適宜」の意味と使い方に加え、「随時」「適時」といった紛らわしい類義語との違いもあわせてご紹介。この記事を読んで、仕事中のやり取りでも「適宜」を正しく使えるようになりましょう!

▼目次

1.適宜とは?意味と読み方

2.適宜の正しい使い方【例文付き】

3.ビジネスシーンで「適宜」と言われた時の注意点

4.「適宜」の類義語表現

5.「適宜」の敬語表現はあるの?

6.まとめ

▼こちらも合わせてチェック!

【自己中診断】 気づかないうちに人が離れていってない?

適宜とは?意味と読み方

読み方:てきぎ

意味

1.それぞれの場合に適していること

2.その時々の状況に合わせて行動すること

(引用:新潮日本語漢字辞典)

「適宜」は「てきぎ」と読み、決まったルールに従うのではなく、 そのときの状況に応じて臨機応変に対応するという意味です。

ビジネスシーンでの「適宜」も同様の意味で用いられます。

つまり「状況を見てケースバイケースで、適切に」という意味合いです。最初に明確な指示があるわけではなく「ある部分について、自分で状況判断をして適した対応をする」というニュアンスがあります。

適宜の正しい使い方【例文つき】

「適宜」の使い方を例文とともに見ていきましょう。

「店頭は17時で閉まってしまいますが、前もってご連絡いただければ適宜対応させていただきます。」

営業時間としては17時までとなっているが、それ以降も場合によっては対応が可能です、という意味の例文です。夕方になって店頭は閉まっているが、通用口から入って受付してもらう、なんてこともあるのではないでしょうか。

「仕様変更については、適宜お知らせいたします。」

商品に仕様変更があった場合、カタログの変更や取引先への連絡などが必要となるでしょう。変更はいつなのか、どの商品がどのように変わるかといった内容を、変更に合わせてお知らせしますという意味です。

「夏期休暇について:各店ごとにスタッフの予定を調整し、7月〜9月の間で適宜休暇を取得されるようお願いいたします。」

こちらはお店自体を夏期休業とせず、スタッフが順番に夏休みを取ることでお店を回していくケースを想定した例文。お店の繁忙期や必要人数を押さえつつ、働くスタッフの希望を調整して上手に夏休みを取っていきましょうという意味です。

「文書テンプレートを作ったので、適宜追加変更しながら使ってみてください。」

テンプレートはあくまで標準的な形式なので、必要に応じて項目を足したり、削除したりしながら活用してください、という例文です。

いずれの例も、その状況下に置かれた際に各自が「状況に合わせて」「最適になるような」判断や行動をするというニュアンスが含まれていることがわかります。

ビジネスシーンで「適宜」と言われた時の注意点

もしあなたが上司から「適宜対応しておいて」と言われたら、どのように対応しますか?

残念ながら、 最善だと思う判断や行動は必ずしも相手と自分のあいだで一致するとは限りません。

上司「何かあれば適宜報告するように」

あなたはその後の出来事を自分で処理できたので、

あなた「特に報告をする必要はないだろう」

こう判断し、報告をしなかった場合、どうなるでしょうか。

上司「大事な出来事をなぜ報告しなかったのか」

このように叱責をうける可能性は否定できません。あるいは叱責を受けずに、そのまま過ぎていく可能性もあります。

このように、適宜は具体的な指示ではないだけに、自分と相手の判断にズレが生じやすくなります。ですから受けた側は上司の意図を慎重に吟味した上で、行動する必要があると言えます。

「適宜」と言われた時の対応

「適宜」は各自の判断に任せるという意味が含まれているので、「適宜対応しておいて」と言われたときは、 自分で何をすべきか考えたうえで適切な対応を取ることが求められるでしょう。

特に「具体的な対応方法」や「締切り」を指示されなかったからと言って何もしないで待っているのであれば、それは「適宜」が意味する適切な対応とは言えません。

適宜の類義語表現

「適宜」と意味が似ている類義語をご紹介します。

・適切に

・そぐわしい

・手ごろに

・よしなに

・適正に

・しかるべく(然るべく)

・適時

・随時

上記のうち、「適時」「随時」は主に

「時間」に対して「臨機応変」に対応するという意味があることから、使いどころを間違えやすい「適宜」の類義語表現です。

この機会に違いを覚えておきましょう。

「適宜」と「随時」の違い

まず、「随時」の意味を見てみましょう。

適当なときに行うさま。そのときどき

「随」という漢字には「勝手気まま」という意味があります。

「随時」はそこから転じて 「特に日時などを決めずに、状況に応じて好きなときに対応すること」という意味です。つまり「好きなとき」と時間を指すニュアンスが強いです。

対して適宜の方は「状況に応じて臨機応変に対応すること」なので、時間を含めた対応全般を指している点で違いがあります。

「適宜」と「適時」の違い

同じ「適」という漢字が使われる「適宜」と「適時」は、字面だけでなく発音も似ていますよね。「適」は「目的にかなう」という意味があることを前提に、まずは「適時」の意味を確認しましょう。

それをするのにちょうどよいとき

「適時」とすると、 「何かを行うためのベストタイミングで対応すること」という意味になります。こちらも「時間」に焦点を当てていることがわかるのではないでしょうか。

一方の「適宜」は時間だけに焦点を当てた言葉ではありません。「何を」「どのように」といった方法や行動も含めてベストとなるような対応が求められる点に違いがあります。

「適宜」の敬語表現はあるの?

「適宜」を上司や目上の人などに使って良いか疑問に思う方もいるでしょう。一般的に、目上の人に対しては自分が依頼された場面で「適宜○○します」という形で使います。

しかし、上司や目上の人に向けて「適宜」を使う場合は慎重になりましょう。

特に 依頼する形で「適宜」を使用することは控えたほうが無難です。「適宜〜をお願いします」のように使うと「指示」している感じが出てしまい、上から目線とも取られかねません。

ただし、 謙譲語や丁寧語などと組み合わせれば、失礼のない敬語表現として「適宜」を活用できますので、この機会に覚えておくと役立ちます。

まとめると、以下の通りです。

○:依頼された場合などに「適宜○○します」「適宜○○してまいります」などというように使う

○:どうしても使う際は「適宜○○していただけますと幸いです」「適宜○○していただけますか?」といった敬語表現にして使う

まとめ

「適宜」について意味や使い方、類義語などを解説してきました。

社会人はマニュアルに従うだけでなく、その場の状況に応じて臨機応変に対応することも求められます。

「適宜」には、 時間だけでなく行動も含めて「それぞれの場合に適していること」「そのときどきの状況に合わせて行動すること」というニュアンスがあるため、ビジネスシーンでは頻出します。

この機会に覚えて、臨機応変に対応できる立派な社会人を目指しましょう!

(マイナビ学生の窓口編集部)

学生の窓口編集部

「3度のご飯よりも学生にとっていいことを考える!」の精神で 大学生に一歩踏み出すきっかけコンテンツをたくさん企画しています。 学生生活に役立つハウツーから、毎日をより楽しくするエンタメ情報まで 幅広く紹介していますので、学窓(がくまど)をチェックしてみてください!

関連記事

新着記事

-

2025/10/21

-

2025/09/29

-

2025/09/13

-

2025/08/11

-

2025/08/09

【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?

HOT TOPIC話題のコンテンツ

-

PR

社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術

-

PR

ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説

-

PR

実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断

-

PR

視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。

-

PR

忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。

-

PR

【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断

-

PR

いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語

-

PR

あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活